使ったことがありますか?顕微鏡の種類

この記事では、顕微鏡の原理や構造、さまざまなタイプや用途から選び方までを順に解説していきます。

ほとんどの方が理科の実験などで顕微鏡を触った経験があるのではないでしょうか。

実は顕微鏡にはいろいろな種類があることはご存じでしょうか。私たちの身近な分野から最先端の研究領域まで、大活躍しています。

顕微鏡は肉眼では見ることができない微小な世界を捉えるための基本的な観察装置です。近年では光学技術や電子技術の進歩によって、多様な種類の顕微鏡が誕生しており、観察対象や目的に応じて選択できるようになりました。

この記事では、顕微鏡の原理や構造、さまざまなタイプや用途から選び方までを順に解説していきます。顕微鏡の種類を理解すると、観察のアプローチや実現できる観察精度が大きく変わることがわかるでしょう。

これから顕微鏡を使ってみたい、この顕微鏡を使ったことがあり懐かし方、選定に迷っている方に、選択のポイントとなる情報をお届けします。

◎顕微鏡の基本構造と原理

顕微鏡は対物レンズや接眼レンズによって拡大された像を観察するための装置です。ここでは顕微鏡がどのような仕組みで像を作り出すのか、その基本を確認します。

一般的な顕微鏡は、光源からの光を試料に当て、反射または透過した光を対物レンズが拡大して像を作り、接眼レンズでさらに観察者が拡大して見る仕組みです。対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率を掛け合わせることで、複数段階の拡大が可能になります。顕微鏡の種類によっては、光源の波長を変えたり電子ビームを用いたりすることで、より高解像度で微小な部分を鮮明に捉えられるよう設計されています。

顕微鏡の性能を大きく左右するのが、レンズの品質や照明方式です。高解像度を実現するためには、レンズ素材やコーティング技術も重要になります。また、素材の透過性やサンプルの厚みが観察方法に影響を与えるため、観察対象に合わせた装置選びが不可欠です。

◎光学顕微鏡の種類

光学顕微鏡は私たちが一般的にイメージする顕微鏡の代表例です。用途や観察方法によってさまざまな種類が存在します。

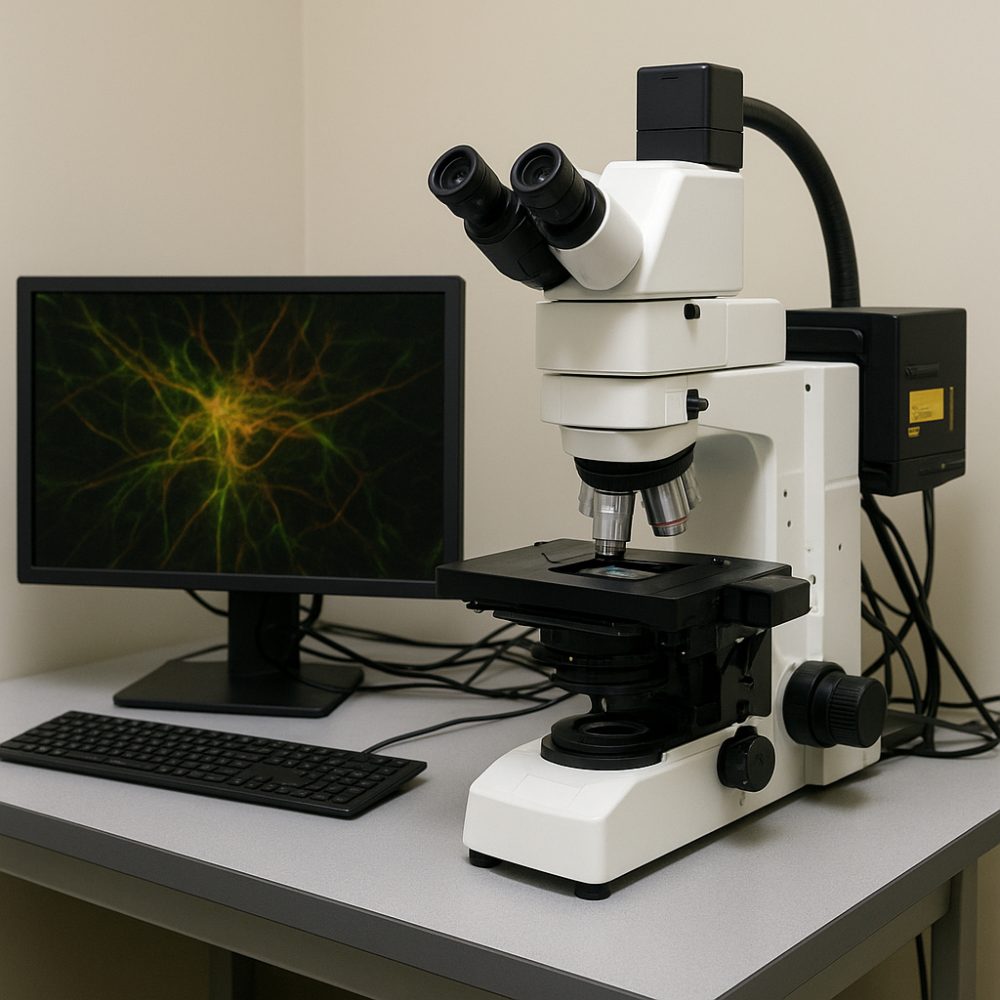

光学顕微鏡は可視光を用いて試料の拡大像を得るため、操作やサンプル調整が比較的容易です。対物レンズの切り替えによって、低倍率から高倍率まで幅広い観察を行えます。近年ではデジタル技術が進歩し、画像をパソコンに取り込みながら解析する手法も普及しています。

・生物顕微鏡

生物顕微鏡は透明な生物サンプルの観察に特化した構造を持ち、細胞や微生物などを染色せずに観察できるモデルが多く存在します。光を透過しやすい試料に向いており、生命科学や医学分野で幅広く使われています。細胞分裂の観察や微生物の形態検出など、基礎研究から教育現場まで活躍の場が広い顕微鏡です。

・実体顕微鏡

実体顕微鏡は立体的なサンプルを低倍率で観察しやすい設計を持っています。装置の奥行きが深く、操作範囲が広いため、小型部品の組み立てや微小生物の形状把握など、作業観察にも適しています。表面の凹凸を確認したり即時にハンドリングしたりしやすい点が大きな特徴です。

・位相差顕微鏡

位相差顕微鏡は透明試料にコントラストをつける特殊な光学系を備え、染色なしでも細胞内部の構造や微小な差異を捉えられます。生細胞を生きたまま観察したい場合などにも適しており、生物学や医学研究で非常に重宝されます。染色過程を省略できるため、観察時間の短縮や試料へのダメージ軽減にもつながります。

・偏光顕微鏡

偏光顕微鏡は物質に光を当てる際に偏光を利用し、結晶構造や複屈折などを観察する際に力を発揮します。地質学での鉱物組成の確認や高分子材料の結晶性評価など、工業や学術分野で応用範囲が広い方法です。通常の明視野観察では得られない情報を、様々な色合いとして視覚化できる点が特長です。

・蛍光顕微鏡

蛍光顕微鏡は蛍光染料や蛍光タンパク質を利用し、特定の細胞内構造を選択的に可視化する技術を持ちます。染色によって目立たせたい部分を強調できるため、がん細胞の検出やタンパク質の動態解析など高度な研究に活用されます。生物顕微鏡と同様に培養細胞などの観察に用いられ、生命現象のメカニズム解明を支えています。

・金属顕微鏡

金属顕微鏡は光を透過しない試料に対して、反射光を用いて観察する設計を取っています。金属材料や鉱物サンプルの微細構造を精密に観察可能で、材料開発や品質管理で多用される機器です。光学的な工夫により、高コントラストで試料表面の組織や欠陥の有無を捉えることができます。

・微分干渉顕微鏡

微分干渉顕微鏡は二重の偏光ビームを生じさせるプリズムを用い、試料表面や内部の微妙な高さ差を強調して観察する技術です。位相差顕微鏡とは異なるコントラスト表現で、立体感をより鮮やかに再現できます。細胞小器官や繊維の構造など、厳密な形態の把握が求められる場面で真価を発揮します。

・レーザー顕微鏡(共焦点など)

レーザー顕微鏡はレーザー光を使用し、不必要な焦点面の情報を排除するための共焦点光学系を備えています。これにより高い解像度を保ちつつ、三次元的な観察や断層撮影が可能になります。生物試料の立体情報を取得したり、微細な金属表面の分析を行ったりと、研究開発の最先端でも重要な役割を担っています。

余談ですが、筆者は大学院で二光子レーザー顕微鏡というものを使って研究をしていました。

真っ暗な寒い部屋でしか扱えなかったので、凍えながら1日中観察をしていた時もあります。

◎電子顕微鏡の種類

光学顕微鏡よりも高い倍率と分解能を実現する電子顕微鏡には、主に透過型と走査型の2種類があります。

電子顕微鏡は可視光の代わりに電子ビームを用いることで、極めて高い分解能を達成できる特徴を持ちます。数万倍から数十万倍といった拡大倍率で試料の微細構造を視覚化できるため、ナノレベルの研究や材料解析にも欠かせない存在です。真空環境や試料の前処理など光学顕微鏡とは異なる手間がある一方、得られる情報量は格段に多くなります。

・透過型電子顕微鏡(TEM)

透過型電子顕微鏡(TEM)は電子ビームを試料に透過させ、その透過像から内部構造を詳細に観察する方法です。非常に薄い試料片が必要になりますが、細胞の超微細構造や金属結晶の配列など、精密な観察が可能です。サンプル作成が難しい反面、分子レベルの情報まで把握できる点が魅力といえます。

・走査型電子顕微鏡(SEM)

走査型電子顕微鏡(SEM)は、試料表面に電子ビームを走査して反射や二次電子を検出し、立体的な表面像を得る技術です。表面の凹凸や微細なテクスチャが精細にわかるため、工業製品の検査や材料評価で幅広く利用されています。光学顕微鏡では得られない高倍率と高コントラストを得られるため、表面構造に着目した研究分野で欠かせないツールです。

◎顕微鏡の形状による分類

顕微鏡の形状は標本の置き方や観察のしやすさに大きく影響します。形状を理解して適切な顕微鏡を選びましょう。

顕微鏡は光学系だけでなく、形状や構造によっても使い勝手が変わります。一般的な正立型顕微鏡は学校や研究室などで広く用いられる一方、倒立型は細胞培養容器の底面を容易に観察できる構造が強みです。接眼部の違いによってカメラを取り付けやすくしたり、長時間の観察を快適にする工夫がされているモデルもあり、ニーズに合わせた形状が選ばれています。

・正立型顕微鏡

正立型顕微鏡は、サンプルをステージに置き、下から照明して上の対物レンズで観察するもっとも一般的なスタイルです。学校の理科実験から専門研究まで幅広く使われ、理想的な標本作成と組み合わせることで、鮮明な拡大像が得られます。位置合わせが直感的でメンテナンス性も高いため、初めて顕微鏡を扱う場面でも扱いやすいのが特長です。

・倒立型顕微鏡

倒立型顕微鏡は対物レンズが下向きに取り付けられた構造をしており、培養ディッシュなどの容器を上からのぞき込みやすい設計になっています。特に細胞培養や液体中の生物観察などに向いており、試料への操作もしやすいのが利点です。培養工程の途中に観察が入る現場でも使われ、細胞生存や形態変化をリアルタイムに確認できます。

・単眼・双眼・三眼顕微鏡の違い

単眼顕微鏡は接眼部が一つだけのシンプルな構造で、比較的安価で持ち運びがしやすいというメリットがあります。双眼顕微鏡は両目で観察できるため、長時間の使用でも疲れにくく、高い操作性が求められる場面に適しています。三眼顕微鏡はカメラ接続用のポートが追加されており、画像撮影やライブ配信などのデジタル化に対応しやすくなっています。

◎顕微鏡の用途と選び方

用途に合ったタイプやスペックを選ぶことで、効果的に観察が行えます。ここでは選定時に考慮すべき主なポイントを紹介します。

顕微鏡は「顕微鏡 種類」というキーワードで調べるだけでも多くのブランドや仕様が見つかりますが、最終的に重要なのは観察対象と観察したい内容です。例えば、細胞内部の動きを観察したい場合と金属組織を観察したい場合では最適な顕微鏡が異なります。まずは目的を明確にし、その後に倍率や照明方式などのパラメータを組み合わせると良いでしょう。

・観察対象に適切な倍率を選ぶ

観察したいサンプルの大きさや詳細度に合わせて、必要な倍率を設定することが大切です。生物顕微鏡では100倍から400倍程度で細胞構造を確認でき、一部の対物レンズを用いることで1000倍近い観察も可能です。過度に高い倍率を選ぶと逆に像が不鮮明になりがちなので、適切な倍率を吟味することが成果への近道です。

・接眼レンズの種類

接眼レンズは視野の広さや覗きやすさに大きく影響します。広視野型のレンズを選べば、サンプルの全体像を把握しやすく観察効率が上がります。また、接眼レンズの品質やコーティング技術によって像の鮮明度も変わるため、必要に応じてランクの高いレンズを検討することをおすすめします。

・照明の種類や照度に注意する

照明は、顕微鏡観察の品質を左右する非常に重要な要素です。LED照明は長寿命で熱量が少なく、高い色再現性も期待できるため、近年は多くの顕微鏡に採用されています。ハロゲンランプなど従来型の照明方式も明るさやスペクトル特性が魅力で、観察対象によっては適した選択肢となります。

・メンテナンスとコストを考慮する

顕微鏡は精密機器であるため、定期的な点検やレンズのクリーニングが必要になります。特に研究現場では長時間使用する機会も多く、消耗部品やライト源の交換などランニングコストがかかる点にも着目しましょう。品質とコストのバランスを見極め、長く使えるモデルを選ぶことが結果的に経済的な選択につながります。

◎まとめ

顕微鏡はその種類の豊富さから用途や観察対象に合わせて選択する必要があります。基本的な構造や原理を理解し、目的に最適な顕微鏡を選びましょう。

顕微鏡には、多角的な観察と分析を可能にする多くの種類が存在します。光学顕微鏡は比較的手軽に取り扱える上、多様なオプションがあるため初めての導入にも向いています。一方で電子顕微鏡は高い解像度を求める場面で威力を発揮し、研究開発や専門的な素材解析で不可欠なツールです。どの顕微鏡を選ぶかは、観察したい対象物と目的の明確化が大前提となるため、ぜひ最適な機種を見極め、微視的な世界を存分に探求してみてください。

顕微鏡の使用経験を活かしたい方はこちらから!

これまで別のことをしていたけれど顕微鏡に興味がある方はこちら↓