誰もが一度は経験するコンタミ!?細胞培養の仕事

細胞培養は、研究や医療分野で欠かせない技術ですが、コンタミによるトラブルは決して少なくありません。本記事では、細胞培養におけるコンタミの基礎知識から防止策、トラブル時の対処法までを整理し、効率の良い細胞培養実験のポイントを解説します。

Contents

細胞培養は、研究や医療分野で欠かせない技術ですが、コンタミネーション(コンタミ)によるトラブルは決して少なくありません。培養細胞が意図しない微生物や物質に汚染されると、実験結果に大きな影響を与えるだけでなく、細胞そのものを失うリスクにもつながります。

研究や製造現場での高い再現性を支えるためには、コンタミの早期発見と確実な対処法を身に付けることが欠かせません。初心者だけでなく、経験豊富な研究者でも見落としがちな点を中心に、実践的な知識をお伝えしていきます。

細胞培養実験とは?

細胞培養実験とは、体外で細胞を増殖・維持し、様々な研究や応用を行うための基礎技術です。

細胞を外部環境で育てるには栄養源となる培地や温度・湿度などの条件が最適化されている必要があります。これにより、細胞は実験者が意図した通りに増殖や機能を発揮し、医薬品開発や再生医療など幅広い分野で用いられます。

しかし細胞を取り扱うプロセスの多くは精密な操作を伴い、常に雑菌や外部の微生物と隣り合わせの状態です。そのため、実験や作業中の操作ミスが僅かにあった場合でも、重大なコンタミにつながることがあります。

実験の信頼性を維持するうえでは、避けられないリスクをいかに最小化し、常にクリーンな環境を保てるかが重要です。細胞培養の基本を理解し、無菌操作を徹底することが最初の一歩と言えます。

細胞培養におけるコンタミとは?

細胞培養では、外界からの微生物や他の細胞種の混入が生じるトラブルが発生することがあります。

コンタミネーション、いわゆるコンタミとは、目的の細胞以外の微生物や化学物質などが入り込むことによって起こる汚染を指します。実験中の空気や器具、操作者の手指といった周囲の物理的要因からも発生する可能性があり、対策を緩めれば急速に細胞がダメージを受けるリスクが高まります。

コンタミが起こると実験結果が歪められるだけでなく、次回以降の培養に悪影響を及ぼす恐れもあるため、早期発見と対処が不可欠です。特に、細胞が示す形態的変化や増殖速度の変化を見落とさないように定期的な観察が重要になります。

また、単に微生物が混入する場合だけでなく、異なる種類の細胞が混じり合うクロスコンタミネーションも意外に多く発生しています。このように、コンタミは細胞培養実験の根幹を揺るがす重大な問題と言えるでしょう。

コンタミが細胞培養に及ぼす影響

一度コンタミが発生すると、細胞増殖や代謝に悪影響が生じ、実験結果が歪められる可能性があります。

コンタミは増殖速度や栄養要求性が大きく異なるため、目的とする細胞の培地環境を奪ったり、培地のpHバランスを急速に変化させたりします。これにより細胞そのものがストレスを受け、機能低下を引き起こすことも少なくありません。

実験データにも大きな影響が及び、特に薬剤応答やタンパク質発現などの評価結果が大幅に乱されてしまう場合があります。コンタミした状態で得られたデータは再現性に乏しく、出版や製品化のプロセスにも大きな遅れや損失をもたらすでしょう。

さらに、長期培養を行う研究や、安全性が重視される製造現場では、コンタミによる廃棄コストも深刻な問題です。同じ過ちを繰り返さないためにも、どの段階でどのような汚染が起きたかをしっかりと記録し、再発防止へと役立てる必要があります。

主なコンタミの種類と特徴

コンタミの原因は細菌や真菌だけでなく、マイコプラズマやウイルスなど多彩に存在します。

細胞培養現場では、さまざまな微生物が汚染源となり得ますが、見た目や培養液の濁り具合、顕微鏡観察によって種類をある程度推定できます。もし異常を感じたら、できるだけ早く汚染の種類を判断し、適切な対策を取ることが重要です。

バクテリアや真菌、ウイルスなど、それぞれ成長速度や生存戦略が異なるため、生じる損害や対処法も多岐にわたります。実験者は日頃から複数の汚染パターンを想定し、適切な防護措置を行う必要があります。

特にマイコプラズマは検出が難しく、細胞機能を大きく乱すため厄介な存在として広く知られています。次のサブセクションでは、代表的な微生物汚染の特徴を順番に見ていきましょう。

・細菌(バクテリア)

細菌による汚染では、培地が急激に濁ったり、pHが大きく変動したりすることが特徴的です。顕微鏡下では細長い棒状や球状の形態が観察され、比較的わかりやすいコンタミと言えます。

細菌は増殖速度が速い種類が多く、一度侵入すると短期間で培養系全体に広がってしまう恐れがあります。特に、注意力が散漫になりやすい作業後半や、器具を共有している場面で発生リスクが高まります。

培地の色調変化や異臭にも注意が必要です。もし疑わしい変化を見つけたら、即座に培養系を分けて観察するか、予備の培地と比較するなどして早期に対策を急ぎましょう。

・酵母

酵母は細菌ほど急激な増殖は示しませんが、培地が濁り始めたり、pHのわずかな上昇が合図となる場合があります。顕微鏡下では卵形や球形が多く、出芽による分裂を確認することで見分けられます。

酵母汚染は、やや発見が遅れやすいですが、培養の条件によっては急に増殖が進むケースもあり油断は禁物です。特に糖分を多く含む培地や、酵母が好む栄養素が豊富な条件下で培養しているときに気を付けましょう。

一度混入すると、時間の経過とともに変異や環境への適応度が増して取り除きにくくなる可能性があります。こまめに培地を交換する、器材を確実に洗浄するなどの基本対策で発生リスクを低減できます。

・カビ(真菌)

カビは菌糸というフィラメント構造を形成し、胞子を飛ばして広範囲に拡散する特徴を持ちます。培養器のラバーシール部分や暗い隙間などにも定着しやすく、徹底的な掃除や定期的な点検が必要です。

顕微鏡観察では綿毛状や糸状の構造が見られるため、細菌や酵母と比較すると比較的簡単に見分けがつきます。ただし、一度カビが繁殖すると除去が難しく、他の培養容器にも波及するリスクが高い点が厄介です。

真菌類は低栄養環境でも生存しやすいものが多く、インキュベーター内部の湿気や装置の内壁にも生息する可能性があります。発生を確認したら容器だけでなく装置も入念に洗浄し、再発防止に努めましょう。

・ウイルス

ウイルスはバクテリアや真菌とは異なり、宿主細胞を利用して増殖するため、外見上の観察が非常に困難です。顕微鏡レベルでは可視化できず、感染した細胞の振る舞いの変化から推定しなければなりません。

特にヒト細胞を扱う場合には、感染リスクや研究者の安全面でも注意が必須です。実験施設の安全ガイドラインに沿ったバイオセーフティ管理を徹底することで、ウイルス由来のトラブルを最小限に抑えられます。

検出には特異的な検査法や抗体を使ったアッセイなど、専門的な技術が必要です。疑いがある場合は迅速に関連する検査を行い、問題があれば直ちに取り扱いを中止することが重要です。

・マイコプラズマ汚染の深刻度

マイコプラズマは細胞壁を持たず、非常に小さいため顕微鏡観察だけでは発見が難しい微生物です。汚染に気づかずに培養を続けると、細胞の遺伝子や代謝活動に深刻な影響を及ぼします。

細胞増殖速度の低下や、実験結果での異常な変化が続くときはマイコプラズマ汚染を疑うべきです。特に、定期的にPCR検査や蛍光染色検査を行い、早期に汚染を確認する制度を整えておく必要があります。

マイコプラズマ汚染を放置してしまうと、全培養系を破棄せざるを得ないケースも珍しくありません。厳格な検査と管理が、研究や生産の継続性を保つための最重要課題と言えるでしょう。

・細胞株間のクロスコンタミネーション

クロスコンタミネーションは、複数の異なる細胞株を同時に扱う際に起こりやすい問題です。高速増殖する細胞株がほかの株に混入してしまうと、見た目では区別できずに大きな混乱を招きます。

培養容器の使い回しや器具の取り違え、作業動線の重複などが主な原因です。実験室内での行動を整理し、清潔な作業台や道具を常に維持することでリスクを下げられます。

クロスコンタミは一度発生すると元に戻すことが極めて難しいため、最初から別々の環境や器具を用いるなどの予防策を徹底することが重要です。定期的なDNAプロファイリングで細胞の純度を確認すると早期に発見できます。

コンタミ防止に不可欠な無菌操作と環境管理

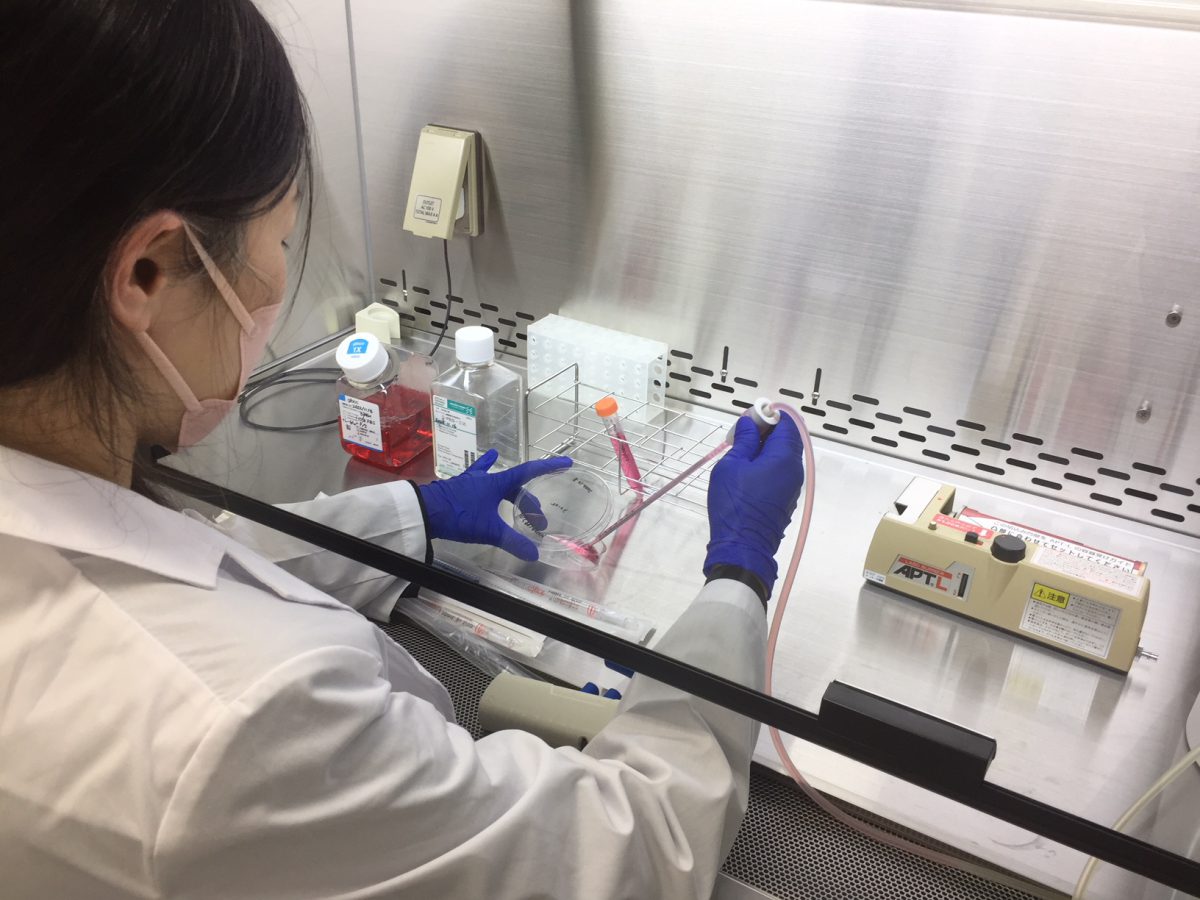

コンタミのリスクを下げるには、実験者の手技や実験環境の整備が欠かせません。

細胞培養では、清潔な実験環境を常に維持することが重要です。手袋やガウン、ヘアキャップなどの着用はもちろん、アルコールなどによる手指消毒も徹底し、作業ごとに新しい手袋へ交換するといった小まめな対応も効果的です。

クリーンベンチの使用では、エアフローの乱れに留意しつつ、無闇に手を動かさない、必要以上の物品を持ち込まないなど、操作時のルールを遵守することが基本となります。ベンチ表面は開始時と終了時に必ず消毒し、外気中の埃や微生物が入り込まないように気を配りましょう。

また、培養室自体の清掃やインキュベーター内部の定期的な点検・滅菌も欠かせません。温湿度計のチェックやフィルターの交換タイミングの記録を怠らず、常に最適な状態を維持することで、コンタミの多くは未然に防げます。

・無菌操作の基本プロトコール

厳格な無菌操作の第一歩としては、クリーンベンチ内での作業を徹底し、滅菌済みの器具・試薬だけを使用することが基本です。ボトルやフラスコなどの口は常に炎やアルコールで消毒するなど、細部への気配りが求められます。

作業者自身の清潔さも同様に重要で、ガウンやマスク、使い捨て手袋などを正しく装着します。作業中は話を極力少なくし、口からの飛沫が作業領域に飛散しないように注意しましょう。

無菌操作が習慣化していれば、自然とコンタミの確率は下がります。定期的に手技を見直し、後輩や新任の研究者へ適切な教育を施すことも大切です。

・抗生物質の使用と注意点

実験目的によっては、汚染を抑制するために培地に抗生物質を添加することがあります。短期間であれば有効な対策ですが、長期的な連用は耐性菌の出現や、本来の汚染を隠す結果を招く恐れがあります。

抗生物質に頼りきった培養では、実際にはすでに微生物が存在していても目立った兆候が出にくいため、気づいた頃には実験そのものが成立しなくなるリスクが高まります。

したがって、抗生物質は目的に応じて対象となる微生物に特化したものを慎重に選び、必要最小限の期間のみ使用することが望ましいです。根本的な無菌操作を徹底することこそが最も重要な対策と言えるでしょう。

コンタミを見極める検出方法と確認ポイント

定期的な検査を行うことで、汚染の早期発見と拡大防止が期待できます。

通常の観察では明確な汚染と断定しづらいケースもあるため、信頼性の高い検出方法を複数組み合わせるのがおすすめです。特にマイコプラズマは目視での判断が極めて難しく、専用の検査技術を用いるのが一般的です。

検査間隔は細胞の重要度や実験の段階によって異なりますが、可能であれば定期的に同じプロトコールでチェックを行い、一貫した管理体制を維持することが求められます。

万が一コンタミが見つかった場合に備え、実験者は記録ノートや試薬リストなどから迅速に原因を追えるようにしておくと、対処や再発防止がスムーズです。

・マイコプラズマ検査の具体的な手順

マイコプラズマ汚染を確実に検出するには、PCR法や蛍光染色法などの手段が広く用いられています。PCRでは、マイコプラズマの特定配列を増幅することで、微量でも存在を示すことが可能です。

蛍光染色法では細胞外や細胞表面に付着した微生物を可視化できるため、顕微鏡観察とも併用して正確な判断に役立ちます。定期的なサンプリングを行い、汚染が低い段階で見つけられれば大規模な被害を防げるでしょう。

また、検査結果が陰性で安心しても、長期間放置せずに定期的なチェックを習慣化することが大切です。特に、細胞の継代培養が繰り返される研究や生産現場で必須のプロセスとなります。

・STRプロファイリングによる種の同定

クロスコンタミネーションを防ぐ上でも有効なのが、短鎖反復配列(STR)を用いたDNAプロファイリングです。複数の細胞を扱う実験では、どの細胞株がどのように混じったのかを正確に把握する手段となります。

STRプロファイリングによって、混入した細胞種が何であるかを遺伝子レベルで特定できるので、仮に汚染が発生しても被害を最小限に抑えることが可能です。

細胞バンクや外部から導入した細胞株を継代培養する際には、定期的にこの手法を取り入れることで実験の信頼性を高められます。

・顕微鏡観察と異常の早期発見

顕微鏡下での定期的な観察は、微生物の形態だけでなく、細胞自体の様子や培地の濁りをチェックするのにも役立ちます。培地が不透明になり始めたり、細胞の形が不自然になっている場合は要注意です。

異常を感じたタイミングで直ちに培地を交換する、サンプルを分離して検査に回すなど迅速に対応することで、コンタミの被害を局所化できる可能性があります。

また、細胞培養に慣れた研究者でも、不意のミスや想定外の侵入経路を完全にシャットアウトするのは困難です。こまめな顕微鏡観察が早期対策の第一歩となるでしょう。

コンタミ発生時の対処法とセルバンク管理

もしコンタミが発生した場合は、速やかに原因を特定し、適切な手段で汚染細胞を排除する必要があります。

コンタミが見つかった場合、まずは被害を最小限に抑えられるかどうかを判断します。細胞がまだ健常で使用に耐えると判断すれば、除菌処理や再培養を試みる選択が検討されます。

ただし、汚染度が深刻で再生が難しいとわかった場合は、思い切って破棄するのも選択肢の一つです。誤って汚染株を残してしまうと、かえって被害が拡大する恐れがあります。

また、この段階でしっかりと原因究明を行い、再発防止策を練ることが長期的なトラブルの予防につながります。文書化や記録の整理を怠らず、組織全体で情報共有を徹底することが大切です。

・汚染細胞の除去・再培養の判断基準

コンタミの種類や発生規模、実験の目的などを総合的に考慮することが重要です。細菌や酵母など比較的検出しやすい微生物なら、適切な抗生物質で除去できる可能性があります。

一方でウイルスやマイコプラズマのように検出と除去が難しい汚染では、除去処理を試みても完全に排除するのは困難な場合が多いです。原因不明の継続的な不調が続くなら、速やかに廃棄することも賢明な判断となります。

特に貴重な細胞株であっても、感染リスクや実験結果への影響を考えると、無理に再培養を続けるよりは新たなストックからスタートするほうが安全性と効率が高いケースが多いでしょう。

・クロスコンタミを防ぐセルバンク管理

複数の細胞株を長期保管する場合、クリオバイアルなどで定期的にバックアップを取得しておくことが重要です。別の場所やラックに分散管理することで、一部が汚染されても他のストックを安全に使えます。

細胞の冰存時や解凍時に混入が起こらないよう、解凍後の初回培養時にも厳密な検査を行いましょう。特に外部から購入した細胞株を受け入れる際には、念入りなチェックをおすすめします。

セルバンク自体にも管理基準を設け、誰がいつどの細胞を取り出したのかを記録する仕組みが大切です。これにより、汚染発覚時の追跡調査がスムーズに行え、影響範囲を正確に把握できます。

・抗生物質処理や除去試薬の選択

細菌や真菌、マイコプラズマなど汚染源となる微生物によって、効果が期待できる抗生物質や処理薬剤は異なります。汚染が判明したら、その種類に応じて最適な薬剤を選定しましょう。

ただし、細胞に対して毒性がある薬剤もあるため、対象微生物と細胞増殖への影響を天秤にかけて検討する必要があります。過度な処理は細胞機能を損なうリスクもはらんでいます。

最終的には根本対策として、定期的な検査や無菌操作の再徹底により、そもそもの汚染リスクを下げることが最善の策となります。薬剤による一時的な対応だけでは十分とは言えない点を念頭に置きましょう。

トラブルシューティング事例集

過去の失敗例を把握しておくことで、似たようなトラブルが再発した際にスムーズに解決できます。

細胞培養には常にリスクがつきものですが、トラブルが起きたときの過去事例を知っていれば、原因究明から対応策の検討までを短期間で進められます。特に、思いもよらない経路からの汚染や、複数要因が重なったケースの経験談は貴重です。

事例を参照する際は、自分たちのラボの環境や作業フローに照らし合わせ、再発を防ぐためのルールをアップデートしましょう。塵も積もれば大きな問題へ繫がることを意識し、些細なことでも記録しておくのがおすすめです。

定期的にラボ内でトラブルシューティングの共有会を開き、最新の防止策や改善案を話し合うのも効果的です。こうした取り組みが組織全体の作業効率を向上させ、予期せぬコンタミを回避する要となります。

・想定外のコンタミ発生と原因究明

しっかり無菌操作を実施しているつもりでも、微妙なエアフローの乱れや、作業者の多忙による注意力の低下などが原因でコンタミは起こることがあります。小さな欠陥でも見逃さない姿勢が重要です。

例えば、クリーンベンチのフィルターが劣化していて細菌が侵入したケースや、滅菌したピペットチップが実は長期保管で再汚染されていたケースなど、想定外の要因は枚挙にいとまがありません。

原因究明には徹底的に記録を振り返り、どのタイミングで何が行われたのかを細かく検証する必要があります。一つひとつの手順を洗い直し、再発防止策へのフィードバックを行いましょう。

・汚染源を断つための作業動線チェック

多くの研究施設では、複数の分析機器や培養ベンチが点在しており、作業者や物品の流れが交差しがちです。人や物の動きが複雑になると、それだけ微生物や異種細胞が混入するリスクが高まります。

作業動線をしっかりと区分けし、清潔ゾーンと汚染リスクのあるゾーンを明確に分離することが大切です。さらに、ラボ内での移動に伴って手袋やガウンを使い分けるなど、ゾーンごとのルール設定も効果を発揮します。

定期的に動線を見直し、設備のレイアウトや使用フローの修正を行うことで、無理のない範囲での汚染リスク低減を実現できます。実際の作業状況を観察し、改善点をピックアップして反映させる習慣を持ちましょう。

参考文献・リソースを活用しよう

信頼できる資料や製品ガイドを入手し、常に最新の知識と技術を取り入れることが大切です。

細胞培養においては、基本操作マニュアルやガイドラインから得られる情報が非常に大きな助けとなります。経験の浅い方はもちろん、ベテラン研究者でも知識のアップデートは欠かすべきではありません。

特に、新しい検出キットや除去薬剤などは日々進化しているため、メーカーの情報や学会発表などをチェックしておくとよいでしょう。製品の特性や得意分野を把握することで、最適な対策を素早く講じられるようになります。

また、国内外の公的機関が発行するガイドラインや標準プロトコールも信頼性が高く、幅広い事例に対応可能な情報源となります。適切な参考文献を活用することで、現場のトラブルシューティング力を向上させましょう。

まとめ・総括

細胞培養の成功率を上げるためには、コンタミの予防と早期発見が肝心です。

細胞培養は多くの分野で利用される重要な技術である一方、微妙な操作ミスや環境管理の甘さが大きなトラブルにつながりやすい点に注意が必要です。実験者全員がリスク認識を共有し、適切な無菌操作と定期的な検査を習慣化することが、コンタミ対策の基本となります。

もしコンタミが発生してしまった場合でも、早期発見と原因調査を速やかに行えれば、実験へのダメージを最小限に食い止めることが可能です。セルバンク管理やバックアップ、検査体制の整備も含め、日頃から予防策を見直しましょう。

また、新たなリソースやガイドラインの更新は常に進んでいるため、情報収集を怠らずに最新の対策法を取り入れることも重要です。こうした総合的な取り組みが、より安定した細胞培養と正確な研究成果を生み出す大切な鍵となります。

弊社では、細胞培養の研修にも力を入れており、未経験やブランクがあっても安心です!

コンタミさせない技術を学べます☆