研究でのウェットとドライってなに?

本記事では、ウェット研究とドライ研究の基礎から、それぞれの強みやキャリア展望までを解説します。

Contents

生命科学やバイオ研究の現場では、実験を直接扱う『ウェット研究』とコンピュータを使った解析に注力する『ドライ研究』が存在します。研究対象自体を扱うのか、解析手法や理論構築を主体とするのか、アプローチの違いが明確です。

両者の特徴や違いを理解することで、自身の研究スタイルやキャリアの方向性を見極めるポイントが浮き彫りになります。効率面や再現性、学術的な独創性など、それぞれに優位性があるため、最適な選択には深い知識が欠かせません。

特にバイオインフォマティクスや創薬分野では、ウェット研究の観察結果をドライ研究の解析で補う形が当たり前になりつつあります。本記事では、ウェット研究とドライ研究の基礎から、それぞれの強みやキャリア展望までを解説します。

◎ウェット研究とは?ドライ研究とは?

まずはウェット研究とドライ研究の基礎的な意味と、実際に使われる手法について解説します。

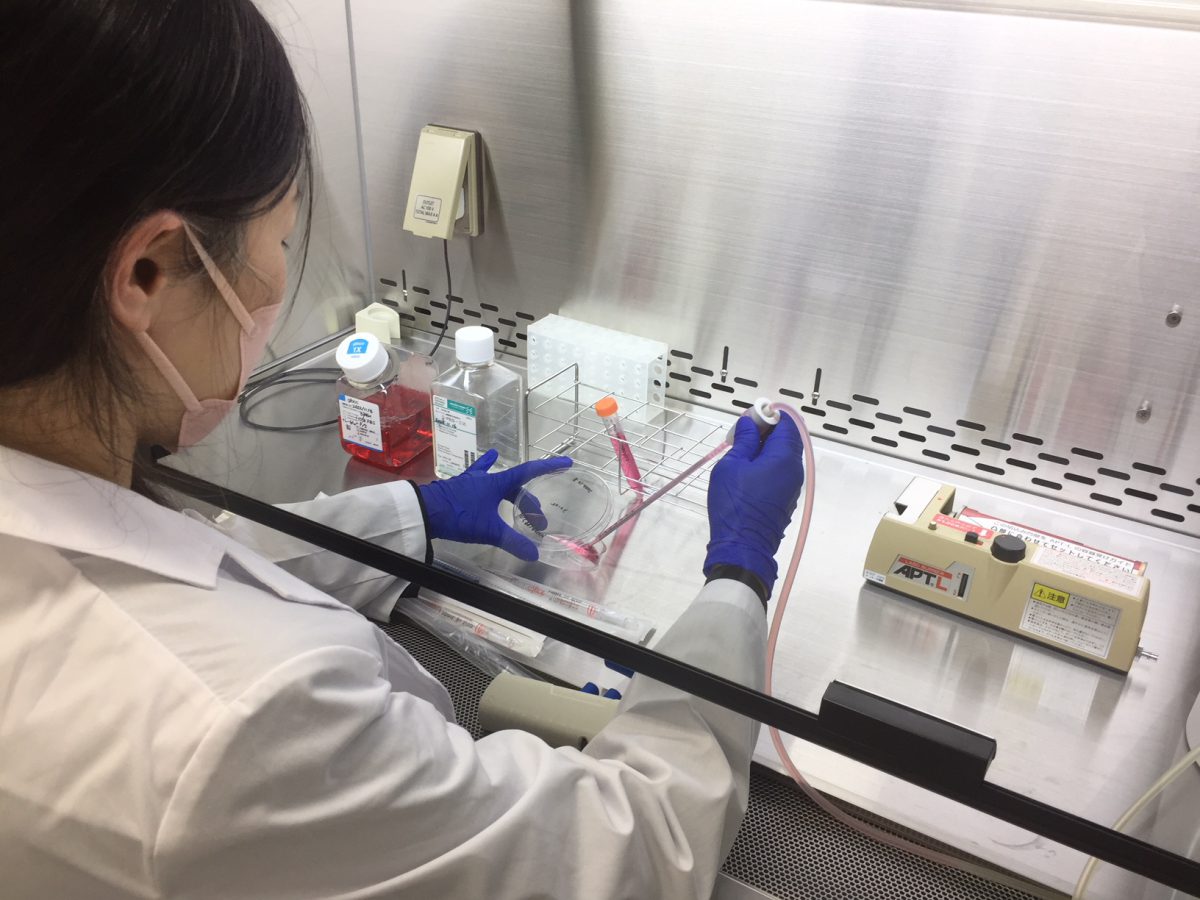

ウェット研究は試薬や実験器具を用いて実際に細胞や化学物質を操作し、生命現象を直接観察・測定するアプローチを指します。ドライ研究はコンピュータ上でのシミュレーションや大規模データ解析を主体とするもので、バイオインフォマティクスや機械学習を駆使して仮説を検証していきます。

どちらも生命科学の発展には不可欠な存在ですが、その作業工程や必要なスキル、研究体制には大きな違いがあります。ウェット研究者は実験環境や再現性を高める工夫が必要で、ドライ研究者は効率的なアルゴリズム開発や計算資源の確保に力を注ぎます。

このように、実験主体のウェット研究と解析主体のドライ研究は、それぞれが補完関係にあります。近年は実験による仮説形成と、大規模データ解析による検証がセットになっている例も増加しており、両方の知見を持つ人材がより重宝されるようになっています。

・ウェット(Wet)の対象分野と手法

ウェット研究は主に細胞培養や遺伝子組み換えなどの生物学的操作、化学的合成やタンパク質発現実験などを中心に行われます。たとえば製薬会社の研究部門や大学の研究室では、新しい化合物の合成や動物モデルを用いた実験など、実際にサンプルを用いて結果を得る取り組みが多く見られます。

こうした現場では、試料の管理や実験プロトコルの精緻化、実験室の衛生管理など、物理的な環境を整えることが欠かせません。時間と手間がかかる分、生命現象を直接観察できるという大きなメリットがあり、未知のメカニズムを見出す糸口となるケースも多々あります。

・ドライ(Dry)の対象分野と手法

ドライ研究ではコンピュータを使ったシミュレーションやアルゴリズムにより、複雑なデータを解析しながら仮説を導き出すことを重視します。たとえばRNA配列の解析やゲノム解析、膨大な薬剤候補の仮想スクリーニングなどが典型例です。

大規模データの統計処理や機械学習モデルの構築は、ウェット研究では得られない再現性や分析効率を可能にします。その一方で、アルゴリズムと実験事実の整合性を検証するためにはウェット研究の視点が欠かせず、両者の連携がますます重要視されています。

◎ウェットとドライを比較するポイント

各研究方法の特性を具体的に比較し、研究者が選択するときに意識すべき観点を取り上げます。

・実験デザインやデータの取り扱い

ウェット研究では、観察したい現象を的確に捉えるために実験プロトコルを慎重に設計します。サンプル数や試薬の品質、実験手技の安定性などの要素が結果に大きく影響するため、細心の注意を払います。一方、ドライ研究では取得済みの大規模データを扱い、統計的な手法やアルゴリズムを使って仮説を評価します。データの前処理やノイズ除去などをいかに適切に行うかが、信頼できる解析結果を得るうえで重要なポイントです。

・ラボ運営・研究費の違い

ウェット研究は試薬や実験装置の購入費、実験動物の飼育コストなど、物理的なリソースが必要なため予算が嵩みやすい傾向にあります。研究空間や安全管理にも専門的な設備投資が必要であり、限られた資金をやりくりする工夫が求められます。

ドライ研究は一見すると計算機だけあればよいように見えますが、大規模データを処理するには強力なサーバーやクラウド使用料が必要となる場合もあります。ただし、ウェットと比べて場所を取る研究設備が少ないため、組織によっては比較的少ない投資で新たな研究プロジェクトを始められる点が魅力です。

◎研究者のスタイルはウェットとドライに分類される

研究者自身の得意分野や好きな作業形態によって、ウェット型とドライ型に明確に分けられるケースがあります。

ウェット研究を好む人は、実験から得られるリアルな感触や未知の現象を直接目にする楽しさを原動力にします。一方、ドライ研究を好む人は数理的思考やプログラミングのスキルを駆使し、複雑なデータから新たなパターンを見いだす過程に魅力を感じます。どちらのスタイルにも固有のやりがいがあり、研究者の性格や興味関心と深く結びついているのが特徴です。

◎研究者のキャリアと求人市場動向

ウェット系・ドライ系それぞれの分野におけるキャリアパスや求められるスキルの傾向を把握しておきましょう。

・ドライ系の拡大と要望される人材

近年、AIや機械学習によるバイオデータ解析技術が急速に進化し、ドライ系研究に携われる人材の需要は著しく高まっています。IT企業や製薬企業のみならず、コンサルティングファームでも大規模データを扱う専門家としてドライ研究者を求める動きが活発です。

解析手法の高度化に合わせて、プログラミングスキルや統計学的知見が備わる人材が評価されます。ウェット研究者との連携を行うにあたり、生物学的基礎知識を押さえていることも高ポイントとなり、学際的な能力の高さが採用で重視されるケースが増えています。

・ウェット思考との相互理解が生む発展

ウェット研究だけでなく、ドライ研究の観点を理解することが研究の進展に大きく寄与します。生物学や化学のリアルなプロセスを踏まえたうえでデータ解析を行うと、単純な数値比較だけではわからない洞察が得られるのです。

逆に、ドライ研究者がウェットの研究プロセスを把握していると、解析データの背景や実験条件の制約を正しく認識できます。こうした相互理解が進むことで、研究の再現性や成果のインパクトをより高めることが可能になります。

◎ウェット&ドライが創る未来:今後の展望

両方のアプローチが融合することで生まれる新たな研究の方向性と可能性を探ります。

・データ駆動型研究の加速

今後は、実験で得られたビッグデータをドライ研究者が効率的に解析し、新たなターゲットや想定外の相関関係を素早く見つけ出す流れが加速するでしょう。機械学習やディープラーニングの技術が高度化するにつれ、一見ノイズにしか見えない情報から重要な仮説が立ち上がるケースも増えていくと考えられます。

データドリブンな意識が高まれば、研究のスピードだけでなく、革新的なアプローチが次々と生まれる可能性があります。従来の実験プロセスでは見落とされがちだった複雑な生物学的パターンや新薬ヒットの可能性を発掘できる点が大きな魅力です。

・学際的コラボレーションの重要性

ウェットとドライが密接に連携した研究は、学際的なネットワークによってさらに力を増します。たとえば、化学系の研究者、遺伝子解析の専門家、数理専門家がチームを組むことで、複雑な問題に対して多角的な解決策を提案できるようになります。

共同研究やオープンイノベーションの取り組みが増えている現代では、専門分野の枠を超えた協力体制が成果を短期間で飛躍的に高めるカギとなります。こうした連携の積み重ねが新しい発見や画期的な技術の開発を実現し、研究コミュニティ全体の成長につながっていきます。

◎まとめ

ウェットとドライそれぞれの利点やキャリア観を踏まえて、研究者自身や研究組織がどう選択・連携すべきかをまとめます。

ウェット研究は生命現象に直接触れ、基礎的な機序を体感しながら深めていく強みがあります。一方のドライ研究は、再現性や分析効率に優れ、大規模データから新たな知見を素早く導き出せる点が魅力です。両者は競合する関係ではなく、それぞれの得意領域を活かし合うことで、研究スピードや成果の質が格段に上がります。

キャリア選択においても、ウェット系・ドライ系いずれの道を選んでも専門性が高まるほど需要は増える傾向にあります。ただ、双方の基本原理に理解があると、研究全体を俯瞰してダイナミックな提案や協力体制を築ける可能性が広がります。研究者としての将来を見据え、ウェットとドライのバランスを考えて取り組むことが、今後ますます重要になるでしょう。