研究開発職は本当にきつい?そういわれる理由とは!?

研究開発職を目指す方や、すでに現場で奮闘する方に向けて、知っておくべき情報とヒントをまとめました。これからのキャリアを考える上でもぜひ参考にしてください。

Contents

研究開発職は新しい技術や製品を生み出すための重要なポジションですが、一方で「きつい」とも言われることがあります。なぜそのように感じられるのでしょうか?本記事では、研究開発職の仕事内容から気になる厳しさの理由、やりがい、そしてその対処法について詳しく解説します。

研究開発職を目指す方や、すでに現場で奮闘する方に向けて、知っておくべき情報とヒントをまとめました。これからのキャリアを考える上でもぜひ参考にしてください。

◎研究開発職とは?基本的な仕事内容と役割

まずは、研究開発職がどのような業務を担うのか、その概要を押さえてみましょう。

研究開発職は、企業や研究機関などで新しい技術や製品のアイデアを考案し、それを具体化していく仕事です。市場ニーズを調査したうえで、実験や試作を行いながら製品化の可能性を検討します。業務範囲は基礎研究から応用研究、製品開発まで多岐にわたり、専門家同士の議論や試行錯誤を重ねるのが特徴です。

研究開発職は企業戦略の中核となるため、成果が後の事業化につながるかどうかが大きな焦点となります。成功すれば企業の命運を左右するほどの成果を得られる一方、失敗のリスクも常に付きまといます。こうした側面から、責任感や粘り強さが求められる業務と言えるでしょう。

さらに、研究開発職は多様な分野で活躍の場があり、医薬品、化学、ITなど、さまざまな産業で不可欠な存在となっています。研究そのものを行うだけでなく、特許の出願や学会発表、共同研究など、社内外で積極的にコミュニケーションを取る場面も多いです。新たなイノベーションを生み出す原動力として、絶え間ない学習と探究心が必要とされます。

◎開発職や技術職との違い:研究職の特徴

開発職や技術職と混同されがちな研究職ですが、その大きな違いは新しい知見や技術を生み出す点にあります。

開発職や技術職は、既存の技術や製品を改良し、市場や顧客のニーズに合わせた機能追加・強化をメインとする仕事です。短期的に具体的な成果を出すことが求められ、進捗管理やデザイン設計などが中心となります。

一方で研究職は、まだ世の中に存在しないアイデアや技術を生み出すことに重点を置きます。新しい知見を得るためには、基礎的な検証や試行錯誤に時間をかける必要があります。実用化が不透明な段階から取り組むため、長期間の投資や不確定要素を伴いやすい点が特徴です。

研究職が精密なデータ分析や理論の構築に力を注ぐのに対し、開発・技術職は完成度の高い成果物を比較的短いスパンで届ける必要があります。両者は密接に連携しており、研究の成果が開発側に活かされることで、新製品や新技術として社会に還元されます。研究者が提供する独創的な発想や専門的知識が、企業の競争力を左右する大きな要因になっているのです。

◎研究開発職がきついと言われる4つの理由

研究開発職が「きつい」と言われる背景には、具体的にどのような要因があるのでしょうか?代表的な4つの理由を見ていきましょう。

研究開発の現場には常に多くの不確定要素が存在し、最初に立てた仮説どおりに進まないことも多々あります。市場や技術トレンドの変化にすばやく対応する必要があり、試行錯誤に費やす時間や労力が想像以上に大きいのです。

さらに、プロジェクト全体を支えるためにはチームだけでなく、他部署とも連携を取らなければならず、人間関係の摩擦やスケジュール調整の難しさなども重なります。納期や成果を求められるプレッシャーの中で、日々新しいアプローチを模索し続けるため、精神的な負担が大きいと言えるでしょう。

・厳しい納期と成果へのプレッシャー

研究開発職でも、事業計画や商品の発売時期に合わせた納期が設定されることがあります。実験結果が思うように出ず、プロジェクトの遅延が生じると、たとえそれが研究上の必要性であっても大きなプレッシャーを感じるでしょう。特に企業では、投資に見合った成果を迅速に出すことが期待されるため、一つの失敗が組織全体に影響を与えかねません。

・人間関係とコミュニケーションの難しさ

研究開発は専門知識が求められる一方で、チームやクライアントとの連携も欠かせません。異なる部署や職種、さらには学術的なバックグラウンドを持つ人々が共同で作業を進めるため、専門用語の違いや目的の優先度が食い違うことがよくあります。そうした状況で相互理解を図るためには、細やかなコミュニケーションと調整が必要となり、ときに大きなストレスを生む要因となるのです。

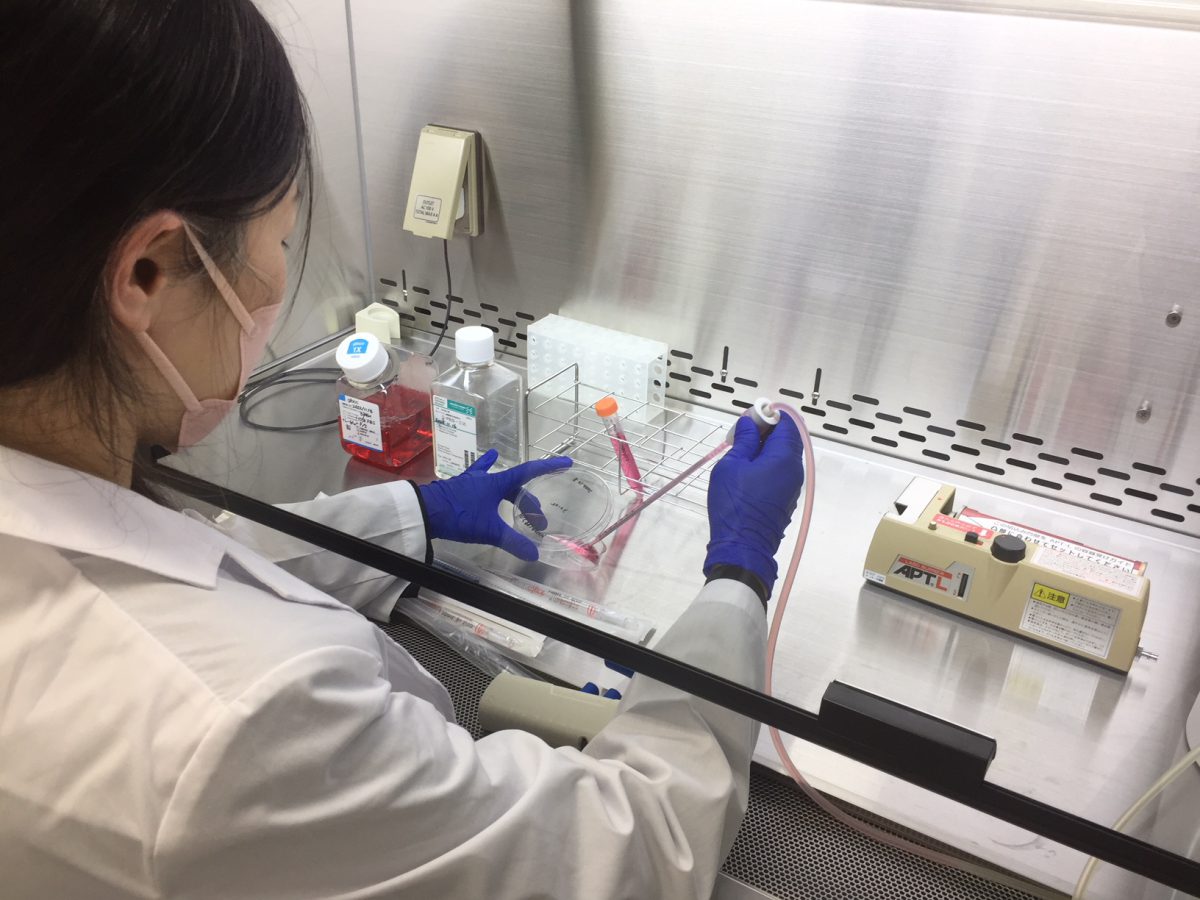

・研究リソースや予算の制約

研究を進めるには、実験設備や材料費など多くのリソースが必要です。最新の機器を導入するには高額な投資が求められ、予算が確保できないと研究の進捗に支障をきたします。加えて、必要な人材を確保できない場合は、開発の質やスピードが大きく制限されることも少なくありません。

・試行錯誤が多く精神的負担が大きい

研究では、仮説の検証や分析を何度も繰り返し、失敗を重ねながら前進するのが日常です。実験結果が期待とは異なる場合も多く、原因の追究から再度仮説立案を行うプロセスが延々と続くこともあります。こうした試行錯誤の連続が、精神的負担を増大させる大きな理由となっているのです。

◎研究開発職を続けるメリットとやりがい

一方で、困難が多いからこそ得られるメリットややりがいも研究開発職の魅力です。

日々新しいことを発見し、学習を続けられる点は研究開発職の大きな魅力です。自分の知見が増えるのと同時に、未知だった現象の解明に一歩近づく感覚は大きなモチベーションにつながります。困難を乗り越えて完成した成果物が、社会や業界に影響を与える瞬間は、他の職種ではなかなか味わえないやりがいとなるでしょう。

さらに、研究内容が公表されたり学会で認められたりすると、自身の専門家としての評価が高まり、キャリアアップにも役立ちます。とくに先端技術や新薬の開発などでは社会的インパクトも大きく、成功した際の達成感は格別です。難易度の高い課題に取り組む分、得られる知識やスキルも高く、長期的に見れば大きな財産となるでしょう。

・社会貢献とイノベーション創出の実感

研究開発の成果が実際の製品や技術として社会に広まる際、研究者は大きな達成感を得られます。たとえ短期的には利益につながりにくい研究であっても、長期的に多くの人々の生活を向上させる可能性を秘めています。こうした社会貢献の意識が、研究開発職のやりがいをより大きくしているのです。

・専門性とキャリアアップの可能性

研究開発職では、高度な専門知識と実験技術を学び続けることで、独自の強みを築きやすいです。それにより、より責任あるポジションへの昇進や研究テーマのリーダーとして活躍するチャンスも増えます。専門性を武器に、大学や研究機関への転身など、多様なキャリアパスを選択できるのも魅力といえます。

◎研究開発職に向いている人・向いていない人

自分の性格や働き方のスタイルが研究開発職に合っているかどうかを見極めることが、やりがいを感じるうえで大切です。

研究開発は地道な実験や分析を繰り返す場面が多いことから、継続して取り組む粘り強さが必要とされます。実験結果が著しく変化しない場合や失敗が続く場合でも、問題解決の糸口を探し続ける忍耐力が求められます。

一方で、組織の方針変更や市場動向に合わせて研究テーマが変わることもしばしばあるため、柔軟に適応できる人ほどストレスを感じにくい傾向にあります。こうした適性をあらかじめ理解しておくことで、研究開発職に向いているかどうかを客観的に判断しやすくなるでしょう。

・向いている人:探究心や分析力のあるタイプ

常に「なぜそうなるのか?」と疑問を抱き、深く掘り下げる姿勢を持っている人は、研究開発のプロセスを楽しめる傾向にあります。好奇心だけでなく、論理的に物事を考え、検証結果から次のステップを導き出す分析力も重要です。こうした素質がある人は、困難な課題に直面してもモチベーションを維持しやすいと言えるでしょう。

・向いていない人:変化を嫌い短期的成果を求めるタイプ

研究開発では、思わぬ方向に研究が進んだり、長期間にわたる検証が必要となる場合があります。すぐに成果を出したい方や、予定どおりに進むことを好む人にとっては、研究開発のプロセスはストレスが多いかもしれません。短期間で結果が出にくい仕事だからこそ、変化や試行錯誤を楽しめる柔軟性が欠かせます。

◎研究開発職ならではの“きつさ”を乗り越える対処法

大変な面のある研究開発職ですが、適切な対処や工夫をすれば、負担を軽減しながら働くことができます。

最初に重要なのは、目標やタスクを適切に分解し、優先順位を明確にすることです。仮説検証を段階的に行うことで、プロジェクト全体の進捗が把握しやすくなり、ストレスの軽減につながります。

加えて、研究の方向性が迷走し始めたときには、思い切って専門家や先輩に相談することも効果的です。行き詰った課題を第三者視点で見直すことで、新しいアイデアやアプローチが見つかりやすくなります。こうした積極的なコミュニケーションは、研究開発ならではの複雑さを乗り越えるうえで大切なポイントです。

・周囲との連携や情報共有でストレスを軽減する

研究開発は個人作業が多いイメージがありますが、実際にはチームや他部署との協力が必要です。早い段階で課題や進捗を共有し合うことで、次善策を考える時間が確保され、突然のスケジュール遅延を防ぎやすくなります。部門を越えた連携は、新しい視点や助言を得る絶好の機会でもあり、研究開発におけるストレスを大幅に低減してくれます。

・専門知識のブラッシュアップとキャリアパスの再考

研究開発に携わるうえでは、常に最新のトレンドや知見を学び続けることが欠かせません。スキルアップすることで、自分の研究領域を広げられるだけでなく、将来的にはより多彩なキャリアパスも選択しやすくなります。会社内での異動やアカデミアへ戻る道など、視野を広く持つことで研究開発の“きつさ”を乗り越えやすくなるでしょう。

◎まとめ:研究開発職の“きつい”を理解し、乗り越えて活躍しよう

研究開発職には大変な側面もありますが、それを乗り越えた先に大きなやりがいや成長が待っています。自分に合った働き方を見つけ、社会に貢献できる研究者・開発者として活躍しましょう。

研究開発のプロセスは時間や試行錯誤を要し、そのぶん精神的にも体力的にも負担が大きい仕事です。しかし、自分の知識やアイデアが実際の製品や社会的価値として形になる瞬間は、何にも代えがたい充実感を得られます。

多くの困難を乗り越えてきた経験は、専門家としての自信やスキルを高め、新たな道を切り開く大きな力となります。研究開発職で生まれたイノベーションは、企業のみならず社会全体の進歩にも寄与するため、困難を克服した先には大きなリターンが待っているのです。

あなたと一緒に”きつい”を乗り越えます!

理系学士の方向け↓

チーム配属で安心!↓

気になった方はこちらから!研究開発職で活躍したい方、お話聞かせてください!